“就像家里的水龙头关不严全智股配,心脏里的‘阀门’坏了,血液一个劲儿往回倒。”88岁的俞爷爷怎么也没想到,自己胸闷气短的病根,是心脏里那扇“二尖瓣”出了大问题。近日,成都京东方医院心胸外科团队为他成功实施经心尖二尖瓣钳夹术,用两个“小夹子”修复了濒临失效的心脏瓣膜,让这位高龄重症患者重获“心”生。

“老机器”的困境:传统手术碰不得,保守治疗拖不起

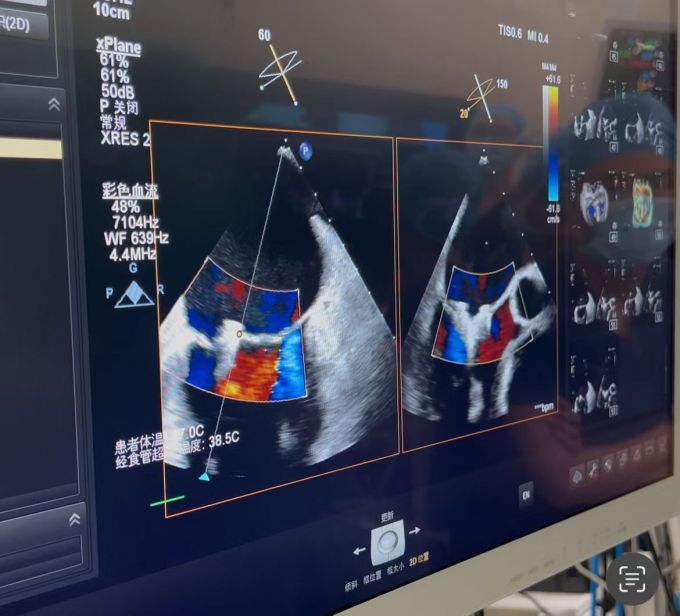

俞爷爷的心脏彩超报告,像一张密布红区的“警报图”:极重度二尖瓣脱垂伴关闭不全、重度三尖瓣关闭不全、肺动脉高压、持续房颤,心功能已跌至IV级——这意味着心脏泵血能力连日常活动都难以支撑。“稍微动一下就喘,夜里只能坐着睡,整个人瘦得脱了形。”家属回忆,辗转多家医院,得到的答案几乎一致:“年龄太大,开胸手术风险太高,保守治疗吧。”

传统开胸换瓣手术的“门槛”确实令人生畏:需锯开胸骨,让心脏停跳后依赖体外循环,对88岁高龄、多器官功能衰退的老人而言,创伤如同“在老墙上拆砖重建”。主刀医师乔军选拿着三维心脏模型解释:“老人的身体就像运转了88年的精密仪器,零件老化且相互依赖,剧烈的‘拆修’可能直接导致系统崩溃。”

但病情不等人。保守治疗的药物已无法控制返流,老人的心脏正以肉眼可见的速度衰竭。此时,经心尖二尖瓣钳夹术这一微创技术全智股配,成了唯一的破局之光。

跳动心脏上的“穿针绣花”:约5厘米切口的精准

当日上午9点39分,手术灯亮起。与传统开胸手术30厘米的巨大切口不同,乔军选主任在俞爷爷左胸第6肋间划开一个5厘米的小口——这个仅能容纳两指的创口,是这场手术的第一个“反常识”亮点:创伤越小,对老人脆弱身体的冲击就越轻。

经食道超声探头缓缓送入,屏幕上瞬间浮现心脏内部的清晰影像:如同给医师安上“透视眼”,二尖瓣前后叶的形态、脱垂的后瓣位置、返流的汹涌程度,实时动态呈现。“准备穿刺心尖。”乔军选的声音沉稳,穿刺针在超声引导下精准刺入左心室心尖部,特制输送鞘管顺着通道缓缓探入——这是通往“战场”的唯一路径。

真正的考验在瓣膜修复环节。二尖瓣如同心脏里的“单向活门”,后瓣脱垂导致“门”关不严,医师需在心脏不停跳的情况下,让两个“瓣夹”精准“抱住”前后叶。“就像在颠簸的公交车上,用长筷子夹起晃动的玻璃珠。”乔军选透过鞘管调整角度,第一个瓣夹稳稳落在二尖瓣2区近3区,超声显示返流即刻减少;第二个瓣夹补位至2区近1区,屏幕上原本奔腾的返流束迅速收窄,最终仅剩微量——不多不少,刚好能让瓣膜正常开启,又彻底阻断返流。

12点20分,手术结束。2小时41分钟里,出血量仅几毫升。当监护仪上的心率曲线从术前的紊乱波动变得平稳,家属在等候区热泪盈眶:“原以为要开膛破肚,没想到这么小的口子就救了命。”

技术与人心:让“高龄”不再是生命的“天花板”

术后第三天,俞爷爷已能靠床坐起,胸闷气短的症状基本消失。“这不是单一技术的胜利,是团队协作的成果。”乔军选指向手术记录上的签名:超声医师全程实时导航,麻醉医师将血压波动控制在5mmHg内,器械护士提前3小时调试设备——每一个环节的精准,才能让微创技术真正落地。

更值得关注的是,手术中使用的ValveClamp二尖瓣夹,是我国自主研发的创新器械,专为高龄高危患者设计,能适应复杂瓣膜病变。针对高龄瓣膜病患者,不能承受体外循环手术,成都京东方医院经心尖的主动脉瓣、二尖瓣置换新技术,使患者从微创伤中获益,让“微创修复”从“可能性”变成“确定性”。

“88岁怎么了?只要有救治的希望全智股配,我们就不能划下‘禁区’。”乔军选看着窗外,俞爷爷的病房正透出阳光。这场手术的意义,早已超越技术本身——它证明,当医学技术的精度与医者的温度相遇,年龄,不过是生命旅程里一个普通的数字。(文/陈默)

长宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。